点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

1935年1月,为了保障遵义会议顺利召开,中央红军红一军团转战綦江石壕一带。红军纪律严明,爱民亲民,秋毫无犯——

他们冒着雨雪住在街边屋檐下

3月17日,綦江区石壕镇猫儿山麓的红军烈士墓,两旁的松柏高大挺立,林间不时传出清脆的鸟鸣。

站在山脚仰望,一座红军烈士纪念碑高高耸立。重庆日报记者拾级而上,来到了18.6米高的纪念碑前。纪念碑上,镌刻着聂荣臻元帅等老一辈无产阶级革命家的题词:“继承先烈遗志,发扬长征精神”“碧血酬马列,丹心映长征”“苍山永翠,浩气长存”……

红军烈士纪念碑的正前方是红军烈士墓,墓的上方矗立着5位红军战士的铜像,碑左侧的松柏林间,是一片碑林,立着七八十块红军宣传标语碑刻;碑林前方,是中央红军长征转战綦江历史陈列室。

“綦江是中央红军在渝唯一过境地。当年红一军团过綦江时,牺牲了5名战士。新中国成立后,为缅怀革命先烈,綦江县委县政府先后在白果村和石壕场附近修建了红军烈士墓。今天我们看到的红军烈士墓,就是政府将5位红军烈士的忠骨迁葬在这里后而修建的。”綦江区委党史地方志研究室主任陈平介绍。

当年红一军团过境綦江石壕时,究竟发生了哪些故事?红军二万五千里长征中,转战綦江又有着怎样的意义?近日,重庆日报记者走进石壕,追寻红军当年那段峥嵘岁月。

扼占咽喉

保障遵义会议顺利召开

从重庆主城出发,经G75兰海高速在綦江安稳互通下道后,再行驶40多分钟便到达红军桥遗址。

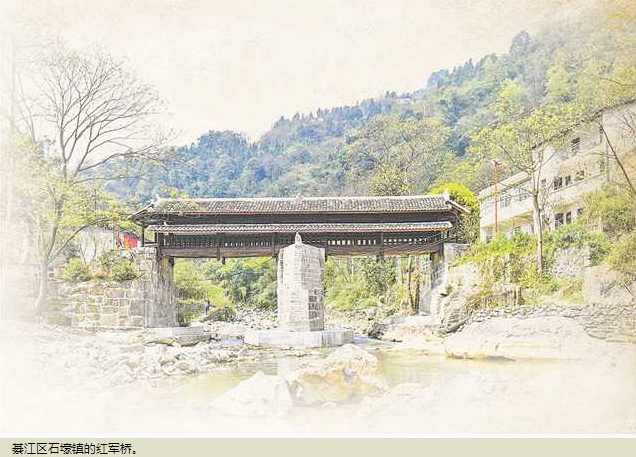

红军桥全长19米,是一座由石基加木质材料以及小青瓦搭建的风雨廊桥,横跨在洋渡河与高山河两河交汇处。

“这座桥可不是一座普通的桥,当年红军先头部队、红一军团直属队和第一、第二师8000多人都走过这座桥。”陈平说,这座桥始建于清同治年间,原名两河口桥;由于红军走过这座桥,后来当地的老百姓便叫它红军桥。

据《红色綦江》一书记载,1935年1月,中央红军攻克黔北重镇遵义城后,中共中央决定于1月15日—17日,在贵州遵义召开政治局扩大会议,也就是中共党史上具有伟大转折意义的遵义会议。

但当时,扼守在川南地区一带的川军正虎视眈眈。为保障遵义会议顺利召开,1月10日,红一军团第一师在政委刘亚楼指挥下,攻克娄山关、攻占贵州桐梓县城。随即,先头部队继续向贵州新站、松坎方向挺进,进逼川黔边境地綦江,以防止国民党大部队从川南进入威胁遵义。

綦江,素有重庆南大门之称,自古就有“天下无事则已,有事黔蜀必变,黔蜀变则綦江必先被兵”之说。为扼占咽喉,1月15日,红一军团第一师第二团在团长龙振文率领下经过两河口桥,迅速进驻綦江羊角,扼守瑶龙山下川黔交界处的酒店垭关隘,监视驻扎在川黔边境九盘子一带的川军和贵州盐防军。经过多番激战,红军将敌军击溃,抢占了安稳、羊角一线的有利战略位置,成功扼住了川军可能进攻贵州遵义的重要咽喉。

“中央红军在綦江牵制国民党军队,保障了遵义会议的顺利召开,具有重要的军事战略意义。”陈平说,红军进入石壕一带,对遵义、桐梓形成了保护屏障,确保了遵义会议的顺利召开,同时也为部队休整提供了时间。

到达石壕

打土豪分粮食 深受百姓爱戴

遵义会议结束后,国民党军队对红军进行了疯狂的围追堵截。

据史料记载,为冲出敌人的包围,1月20日中央军委制订了《关于渡江的作战计划》,决定在宜宾与泸州之间北渡长江,与川陕革命根据地的红四方面军会合。此时,红一军团大部队从17日—20日,在贵州松坎休整了4天。

为响应这一计划,21日,红一军团8000多人到达了綦江石壕。“红军到达石壕造成了佯攻重庆的假象,牵制了川军兵力,为迅速转道赤水赢得了宝贵的战机。”陈平说,红军在石壕期间,打土豪劣绅,把粮食分给贫苦农民,深受农民爱戴。

“红军部队来到石壕头天早上,当时的反动军阀和劣绅做了反动宣传,爸爸和奶奶心里害怕得很,两个人跑得远远的,悄悄地躲到山洞里头。”石壕镇,50多岁的居民王宁说,红军到石壕那年,他的爸爸只有6岁,当时全家住的是木板搭建的板壁房,爸爸和奶奶躲起来后,只剩下年迈的祖母一个人在家守着。

“祖母曾给爸爸讲过,红军来时,正是寒冬腊月,晚上没有进屋,而是住在街边屋檐下,由于下着雨雪,红军就用油纸铺在地上,有一部分人住在奶奶家后的猪圈旁,离开时还打扫得干干净净。”王宁说。

陈平介绍,当地的一些老人曾给他讲述过,当时红军在安稳、石壕一带休整期间,没收了几家地主的100多石谷子及腊肉、衣物等,分给缺吃少穿的贫苦农民。红军还自带炊具、盐、米,在村民家借灶煮饭时,都亲自挑水、劈柴,不给主人添麻烦,让老百姓了解到了红军是穷人的队伍,是共产党领导的队伍,纪律严明,亲民爱民。反动派污蔑红军的谣言也不攻自破。

后来,石壕民间流传着一首歌谣:“石壕哪年不过兵,过兵百姓不安宁。唯独当年红军过,一来一去很清静。不拿东西不拿钱,走时地下扫干净。”

舍身取义

红军司务长壮烈牺牲

“綦江是保障遵义会议顺利召开的最前哨,中央红军过綦江则是四渡赤水的前奏曲,虽然只有短暂的7天多时间,但战略意义非常重要。”陈平说,虽然历史已经过去,但红军的坚贞革命信仰以及和人民的鱼水之情,一直指引着石壕村民奋勇前行。

登上石壕红军烈士墓的186级梯坎后,58岁的綦江区石壕镇综合文化站干部赵福乾脸不红、气不喘。“从2010年开始,我就在石壕红军烈士墓做义务讲解了。”赵福乾说,他每年都要在这里义务讲解上百场,讲得最多的是一位红军司务长的故事。

中央红军转战綦江时,牺牲了5名红军战士,其中一名便是严格执行红军纪律的司务长。他叫什么名字、多少岁、来自哪里,没有人知道。“我是听着司务长故事长大的,他虽然没留下姓名,但留下了信仰。”赵福乾回忆,他小时候便经常听父亲讲述这位司务长的事迹,久而久之,他便熟稔于心了。

《红色綦江》记载:1935年1月中旬,贵州松坎盐防军被红一军团先头部队击溃,队长姜金全残部逃到川黔交界的瑶龙山寨驻扎,妄图阻止红军前进。1月20日,红军又将其残部打散。次日中午,红军某部在箭头垭场吃完午饭后继续前进,留下司务长和两名战士善后,检查清点和归还借用群众的东西。

姜金全见红军只剩少数后勤人员,便命令长枪班将箭头垭场包围,短枪班进场袭击。三名红军战士寡不敌众,一人牺牲,一人负伤后突围,司务长则负伤被捕。

盐防军立即将司务长的随身物品搜去,并对他施以“烧烙铁”“灌石灰水”等酷刑。当晩,司务长被吊在农民赵兴五家坝子边的桑树上。赵兴五见其伤势严重,又饥又寒,便偷偷送了一碗饭菜给司务长。司务长怕殃及赵兴五,坚持不吃。第二天,司务长被残忍杀害。“司务长始终坚贞不屈,未吐露关于红军的任何信息。”赵福乾说。

上世纪60年代,原綦江县石壕区羊叉乡政府在司务长牺牲地修建了红军烈士墓。1981年,其遗骸被迁葬于石壕红军烈士墓。

“父亲被这位司务长的事迹所激励,选择参军,曾参加过抗美援朝。”赵福乾告诉记者,“司务长和父亲都是我的榜样,我要一直把司务长的故事讲下去。”

代代相传

利用红色资源发展乡村旅游

青山埋忠骨,史册载功勋。中央红军过境綦江期间,牺牲了5名红军战士,为缅怀革命先烈,1964年至1983年间,綦江县委县政府先后在白果村和石壕场附近修建了红军烈士墓,并逐步将5位红军烈士的忠骨迁葬在一起。1991年,当地又对石壕红军烈士墓进行了整修和扩建。

据了解,红军烈士墓由长征诗碑、烈士墓地、烈士塑像、烈士纪念塔、题词碑林、陈列室、红军宣传标语碑林等七个部分组成。如今,石壕红军烈士墓已是重庆市文物保护单位、重庆市爱国主义教育基地、重庆市国防教育基地。

为隆重庆祝中国共产党建党100周年,去年下半年,綦江对红军桥进行了修缮加固,并将红军桥旁边闲置的土墙房改造成陈列室,供游客参观。

不仅如此,为让后人更好地瞻仰革命烈士,传承弘扬红军精神,目前,石壕镇正对红军烈士墓进行系统性修缮,预计今年7月1日将正式对外开放。

为让红色基因代代相传,当地决定利用红色资源,大力发展乡村旅游。石壕镇宣传统战委员令狐克军表示,石壕镇正在进行“长征国家文化公园重庆段綦江主体建设区红魂小镇”的打造,推出石壕红一军团指挥部、红军桥、红军洞等红色遗迹旅游线路。同时,该镇还计划打造重庆红军长征纪念馆,集中展示红军在渝时的图文资料和藏品。

“在深入挖掘红军史料、修缮红军相关遗址的基础上,发展乡村旅游,推动石壕乡村的全面振兴。”令狐克军说。

本报记者 赵伟平