点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

导 读

2025年9月28日,第四届北京城市更新论坛上表彰了入选2025年北京城市更新最佳实践评选活动的14个“最佳实践”和26个“优秀案例”。10月14日起,市规划自然资源委、市住房城乡建设委联合北京发布,陆续推出北京城市更新“最佳实践”系列报道。第一站带您了解昌平区清华大学南口全国重点实验室基地项目。

01

基本情况

清华南口国重基地是贯彻落实国家科技创新战略、盘活存量工业资源的重点工程,选址于昌平区南口镇,东至关沟河、南至华跃街、西至温南路、北至京藏高速辅路,总用地面积约43公顷,建筑规模约47.3万平方米。项目以城市更新为核心路径,对北京保温瓶工业公司、北京平板玻璃集团公司、北京市汽车钢圈总厂“三大厂”老旧厂区进行系统性改造,集中承接清华大学14个以上全国重点实验室,同步规划工业博物馆、配套酒店等功能,为科研人员提供“办公+实验+交流”一体化空间。

区位图

更新改造示意图

02

实施成效

落实国家科创新战略

随着产业升级,“南口三大厂”已停业近二十年,厂房资源闲置。为响应国家科技创新号召、激活闲置资产价值,昌平区委、区政府主动对接清华大学,以学校集中建设全国重点实验室为契机,通过定制化方式为全国重点实验室提供了满足研发的空间,支持国家科技创新,服务创新人才及成果转化,以实际行动落实国家科创新战略。

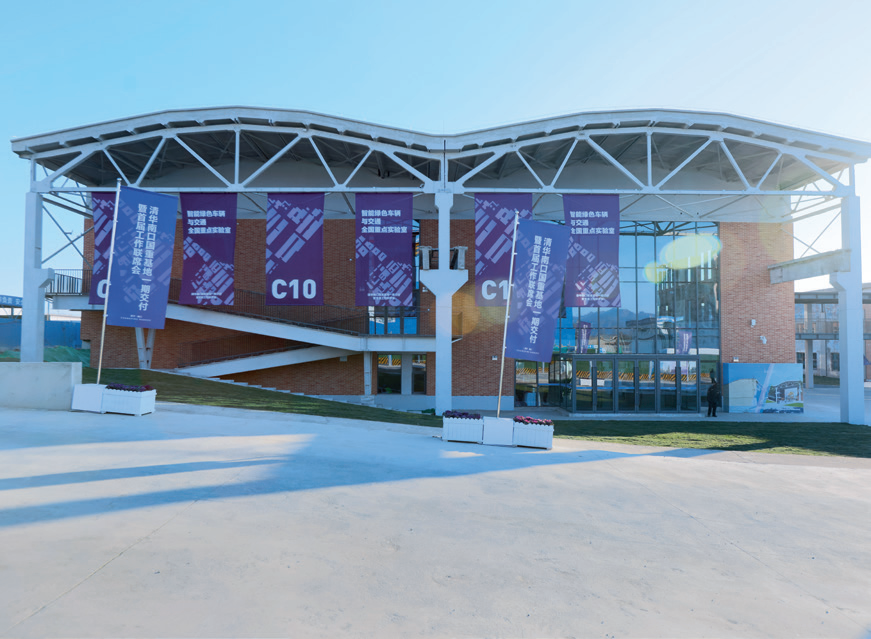

C10 实验室改造前

C10 实验室改造后

C10 实验室改造前

C10 实验室改造后

搭建人才培养新平台

清华南口国重基地建成后,未来将入驻约近万名研发人员,基地空间可以为研发人员提供学习、科研、交流的条件,基地周边可以为研发人员提供生活、休闲、创业的空间,让广大科研人员在南口“安居乐业”,成为南口新市民,让清华南口国重基地成为培养和吸引人才的新平台。

打造产业转化新高地

清华南口国重基地周边目前有三一重工、中车集团、中国农科院、军工208所等企业及研发机构,未来科学城东区有15家央企,西区有超 500家活跃的新兴企业。昌平区政府联合清华大学共同推进基地实验室与在昌企业的联动,针对企业难题开展研发,促进高校研发走进企业,形成成果转化。政府提供转化空间、政策及基金支持,“政、企、校”联动,缩短产业转化链条,打造产业转化新高地。

塑造城市复兴新地标

南口镇为百年老镇,有着辉煌的工业历史,随着产业转型逐渐萧条。清华南口国重基地的落地为南口城市复兴注入了新活力。南口镇以此次城市更新为契机,带动了周边区域的改造升级,实现了由“工业重镇”向“科创强镇”转型,塑造了城市复兴的新地标。

03

创新经验

探索城市更新与工业遗产保护双向赋能新方案

项目始终秉持“人文日新、融合共生、科创引领、绿色低碳”理念,立足南口镇工业遗产特色与清华大学科创需求,构建“保护—重构—共生”实施路径。在改造中坚持“留、改、拆、补”并举,既保留了“三大厂”红砖外墙、桁架结构等标志性元素,又融入清华校园历史文脉,采用“精准拆除+工业遗产保护利用”,实现“空间盘活”与“文脉传承”双赢。目前,项目已实现 10万平方米以上原有建筑改造再利用,较拆除重建减少碳排放约7.4万吨,既达成绿色低碳目标,又延续了区域工业历史记忆,为老旧工业区转型提供“昌平方案”。

城市更新带动区域协同发展,打造城市改造新样板

以“聚焦科技、服务科学家”为目标,围绕“研、人、产、文、绿”融合理念,以清华南口国重基地城市更新为带动,一体谋划科学家小镇建设。在周边统筹布局学校、医院、住宅及产业转化空间,推动产城、校城深度融合。在公共服务方面,拟引进清华大学附属小学、中学、清华长庚医院等优质资源,提升地区教育、医疗水平;在生活配套方面,规划有租赁房、政策房和商品房,打造多层次住房保障体系,满足不同层次科研人员的需求;在环境打造方面,实施关沟河生态治理修复,建设科学家公园,实现“文脉传承+开放休闲”双重功能;在交通组织方面,规划有“四横三纵”的骨干路网,打通区域交通堵点;在产业转化方面,规划有产业空间,可承载国重基地及区内相关科研机构的成果转化。整个区域形成“配套完善—要素集聚—产业升级—区域发展”的良性循环,打造了城市改造的新样板。

办公楼

实验室(1)

实验室(2)

C10 实验室西南侧

C10 实验室西侧

科技赋能串起产、城、校融合新链条

紧扣清华大学科研需求,联动产业转化与城市服务功能,市科委中关村管委会、昌平区人民政府和清华大学共建“北京清华前沿交叉创新研究院”,聚焦重大原创成果与关键核心技术攻关,推动清华国重实验室成果与昌平生物医药、先进能源、先进制造等主导产业精准对接。支持清华大学创新、引领、突破性技术成果优先在昌平形成示范应用,引导、鼓励清华南口国重基地实验室与昌平区科研机构及央企形成联动,打造科研、产业与城市发展联动的新链条。

政府引导,打造可持续发展的城市更新模式

面对“三大厂”城市更新改造超70亿元的资金压力,昌平区坚持“政府主导、企业主体、多方协同”原则,政府层面主要负责规划布局、政策保障、问题协调、产业招商;企业层面具体负责手续办理、资金筹措及建设运营。国资、税务、市场监管、规自等部门积极协助实施单位全面梳理“三大厂”债权债务,通过企业重组和并购统筹了产权,获得了国家开发银行长期贷款。区属国企作为实施单位通过定制化租赁收回项目成本,政府支持企业积极争取市区两级城市更新、市发改委“两业融合”示范区专项资金,同时通过周边环境打造、市政设施完善助力城市更新,通过城市更新后完善的功能提升城市品质,新承载的产业助力区域经济发展,形成可持续发展的城市更新新模式。

人文和合共生,打造生态修复典范

将以人为本、尊重自然、绿色低碳等理念融入城市规划全过程,在城市更新大的领域中做理论和实践的探索,围绕盘活“三大厂”、打造科研基地目标,以夯实生态本底、带动产业创新、促进美好人居为导向,统筹分配建设空间资源,将城市建成区与总体生态格局融合,营造“两廊辉映、蓝绿融合”的生态环境。基地及周边构建五类滨水空间和六条慢行绿廊。重点加强关沟、响潭沟生态廊道建设,大幅提高生态规模、质量以及服务功能,打造人与自然和谐共生的生态修复典范。

部门联动形成营商服务新机制

成立由昌平区领导和清华大学领导双牵头、多部门联动的工作专班。发改、规自、住建、国资、税务、环保、文旅、南口镇政府等部门主动服务,一年内完成了项目“规划、设计、实施”三步走,“原拆原建、双主体、以征促谈”等一系列创新审批及工作方法在项目中得到实践,形成了营商服务的新探索、新机制。项目相关改革实践已获评“中国改革2024年度地方全面深化改革典型案例”及北京市2024年“微改革、微创新”典型案例。

C12 料斗大厅

C12 中庭

C12 大厅

C12 实验室西侧

来源:北京发布 据北京规划自然资源