点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新型研发机构,也被叫做“四不像”机构。在合肥,57个“四不像”机构,撬动了400亿元营收。

9月20日,在2025世界制造业大会的聚光灯下,一批由新型研发机构孕育的“黑科技”惊艳亮相:由中科合肥技术创新工程院孵化的AI算力数据中心冷板式液冷系统、由合肥市智能机器人研究院带来的管道机器人……这些科技内容成为合肥“四不像”机构创新成果的缩影。

合肥市智能机器人研究院亮相2025世界制造业大会。图源合肥市智能机器人研究院。

十余年,57家“四不像”机构生长,引育2086家创新企业,一项项成果不断涌现。这些“四不像”,在合肥,扎扎实实跑出了科技向“新”力。

“四不像”植株落地:从1到57

“有人才培养但又不像大学、有科研工作但又不像科研机构、有市场活动但又不像企业、有平台机构但又不像事业单位。”合肥市科技局相关负责人介绍道。基于这些特点,新型研发机构多了个外号——“四不像”机构。

这种“四不像”特质恰恰赋予其灵活的体制机制,让创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,兼具创新智库、技术攻关、人才汇聚、企业孵化、产业服务多种“功能”。

清华大学合肥公共安全研究院、北京理工大学安徽空天信息创新研究院、西安交通大学微电子(合肥)技术创新研究院……

翻开合肥市新型研发机构一览表,就会发现,这片创新热土上汇聚了57家“科技引擎”般的存在,深度嵌入地方产业脉络,成为技术策源地与创新加速器。

“从低空经济到人工智能,再到生物医药,全都围绕合肥市重点产业布局,推动重大原始创新成果转化为变革性技术。”合肥市科技局副局长洪芳对合肥市新型研发机构从1到57的发展历程如数家珍。

2012年,中国科学技术大学先进技术研究院落地,成为合肥首家新型研发机构。后来,在合肥市的鼓励招引下,合肥工大、安徽大学、清华大学、哈尔滨工业大学等省内外高校相继在合肥设立新型研发机构。

13年,新型研发机构的总数随着年月一起增长,1变成了57。

57家机构、57个定位、57个创新路径,但相同的是“贴地生长”的姿态,以及与合肥产业布局同步的频率。

许翔,北京理工合肥无人智能装备研究院(以下简称“北理合装院”)常务副院长。2025年1月,随着北理合装院获批设立,许翔与团队成员一同加入了合肥的“低空畅想”。

2023年,合肥将低空纳入未来产业布局。“而我们正是专注低空重载长航时无人智能飞行器的研发。一拍即合,赶着潮,我们就来到了合肥。”回忆起与合肥初见的场景,许翔历历在目。

“根据业内测算,低空飞行器与新能源汽车产业链的融合度可达70%。合肥在新能源汽车、智能制造等领域的完整产业链,为低空装备规模化奠定了条件。”许翔表示。

无论是当下,还是未来,合肥都契合了产业发展需要。

一句“合作愉快”,成为北理合装院与合肥双向奔赴的“起点”,也成为渲染开来的故事底色。

围绕“低空+机器人”两大主赛道,与应流航空共同推进全电推进飞行器混合动力单元项目,相关合资企业已获数亿元意向订单;与江汽集团、阿尔特汽车共建飞行汽车联合实验室,携手共研,向着第二代分体式飞行汽车的设想一步步迈进……“计划明年年底,我们将推出第二代飞行汽车的样机,要让它飞起来!”许翔说。

来自北京理工合肥无人智能装备研究院的分体式飞行汽车。张玉莲/摄

北理合装院,作为1/57,正在与合肥一同,打造未来。

“雨林生态”孕育:给资金也给机制

植株落地,如何成林?

答案藏在“生态”二字中。合肥不仅提供政策阳光、资金土壤,更给予机构充足的“生长自由”。

新研机构带来的累计营收,已逾400亿元,“四两拨千斤”的撬动效应,发生了。

“关键不仅是给钱,更是给机制”,市科技局平台处负责人孙民裕解释道,“支持资金可以自主合理使用,包括投资。”

这种“松绑+信任”的机制,成为新研机构敢于创新的底气。

上海交通大学合肥肿瘤早筛创新技术研究院(以下简称“上交大合肥肿瘤早筛研究院”)副院长沙开涛对此深有体会:“在这里,政策和服务不是‘一阵风’,而是以一种长期主义的思维做培育。”2023年,该研究院与合肥市达成合作:一方出技术,一方出场景和保障,共同推动肿瘤早筛技术落地。

更让沙开涛欣喜的是,研究院可用运营资金与投融资机构合作设立投资基金,引育孵化生物医药项目。截至今年6月,研究院累计引进、孵化培育企业12家。“这样的‘松绑’,才是新型研发机构真正的‘新’之所在。”

而正是这样的自由空间,让一家又一家新研机构开始“自我造血”:安徽大学未来产业创新研究院,使用5000万元,5年内引育企业60多家,中科(安徽)G60智慧健康创新研究院,利用2000万引育企业,第二年综合营收达到了1.6亿元。

新型研发机构之一合肥创新院。图源合肥创新院。

“松绑+信任”的机制,让创新真正摆脱束缚,在肥沃的制度土壤中扎根生长。

果实累累:从“科技璞玉”到“产业美玉”

机制创新最终要为科技产出服务。

近年来,合肥市各新研机构将一颗颗未经雕琢的科技“璞玉”打磨成具有市场价值的“美玉”,在人工智能、生物医药、新能源等领域形成一批突破性成果。

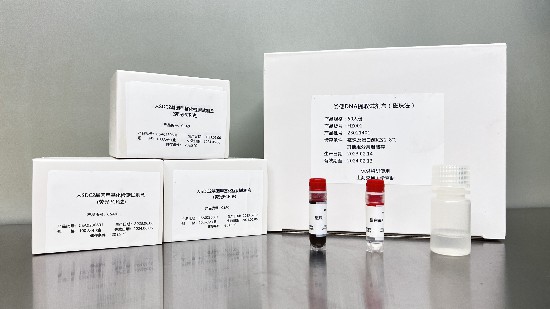

上交大合肥肿瘤早筛研究院带来的肿瘤早筛技术,在合肥就完成了从实验室到社会应用的“转身”,变成了一支支小小的试剂盒,并在合肥“跑”出了独有的肿瘤早筛模式,已累计完成5万人的结直肠癌筛查。

上交大合肥肿瘤早筛研究院研发的早筛产品。图源上交大合肥肿瘤早筛研究院。

“患者不用跑医院,使用试剂盒就能居家完成采样,只要有核酸检测能力的机构,都能够进行此项样本检测。”上交大合肥肿瘤早筛研究院院长古宏晨表示。

这项便捷的早筛技术能够让患者通过“早发现,早治疗”大大提升恶性肿瘤患者的生存率。“明年,我们将与合肥市医疗卫生系统合作,预计推行规模达30万人的结直肠癌早筛民生项目。”古宏晨团队在合肥还有一个更宏大的目标,到2028年,走出肿瘤及重大慢病早筛的“合肥模式”。

此外,上交大合肥肿瘤早筛研究院还推出了阿尔兹海默症超敏检测、基于分子纳米技术的CAR-TAM细胞免疫治疗等多项创新医疗技术。这些技术正在真实实践场中“落地生根”。

中国科大先研院研制出首套国产智慧能量代谢仓,攻克多项关键技术;清华大学合肥公共安全研究院成果转化企业自主研发甲烷等系列化气体探测激光芯片及模组,打破国外垄断地位;合肥人工智能与大数据研究院孵化企业发布“九韶内核”AAMCAX3.5,是国内唯一从0到1完全自主研发的CAD/CAE/CAM内核……

开发“三新”“三首”产品160余款,累计实现技术服务收入超15亿元;累计培育国家高企481家,1家在北交所上市,3家在新三板挂牌……一项项“从0到1”的突破正加速迈向“从1到N”的产业化跃升。

共享雨林:从“独自创新”到“共生共长”

雨林之所以繁茂,不仅在于树木自身,更在于它们彼此联结、共享资源。在合肥,一种“共享实验室”的新模式,正让创新的边界进一步消融。

合肥市先导功能分子研究院检测中心。图源合肥市先导功能分子研究院。

在合肥市先导功能分子研究院,核磁共振波谱仪、红外光谱仪等高端设备24小时运转。它们不仅服务本院,更向高校、企业开放共享。

“这些设备是化学家的‘眼睛’,但动辄千万元的投入让很多企业望而却步”,研究院执行院长张俊良说。通过共享,中小企业只需支付使用成本,就能获得顶尖科研条件。“这样精确又完备的设备配置,在合肥范围内也很少有。”

共享不止于设备。在这里,20多个实验室全面开放,专家团队提供技术指导,从实验到中试,从概念到产品,创新团队只要带着“金点子”和“技术种子”,就可以“拎包入驻”,共享实验空间与技术指导。

以中国科学院麻生明院士为首,该研究院聚集了复旦大学、浙江大学、华东师范大学等高校的化学领域专家。而这支技术团队,成为合肥市先导院的核心力量。

“说到底,我们最硬核的资产就是技术,很多优秀的项目缺少转化路径、缺少应用的‘药引’,我们都能够链接化学领域专家资源,帮助其解决。”张俊良说,共享团队、共享技术,合肥和晨生物科技有限公司、安徽凯泰莱铂科技有限公司等多家科技企业都是在这样的“共享生态”中破土而出。

这种模式正在全市蔓延。

今年,合肥市科技局遴选了28家新研机构的66个“共享实验室”,覆盖新能源汽车、空天信息、聚变能源等领域。

天津大学合肥研究院的重型发动机台架为江淮汽车提供全链条验证;合肥智能机器人研究院构建中试基地,面向全行业提供工艺改进服务……

科技资源如毛细血管般渗透扩散,让合肥的创新雨林更加枝繁叶茂。

从实验室到生产线,从技术到产品,新型研发机构正串联起人才、技术、资本与市场,让创新的种子长成产业森林。

十年育木,终见雨林。这些“四不像”机构,正在书写下一个章节的故事,汇入合肥的创新之潮中。

合报科学+融媒体工作室 合新闻记者 张玉莲