点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

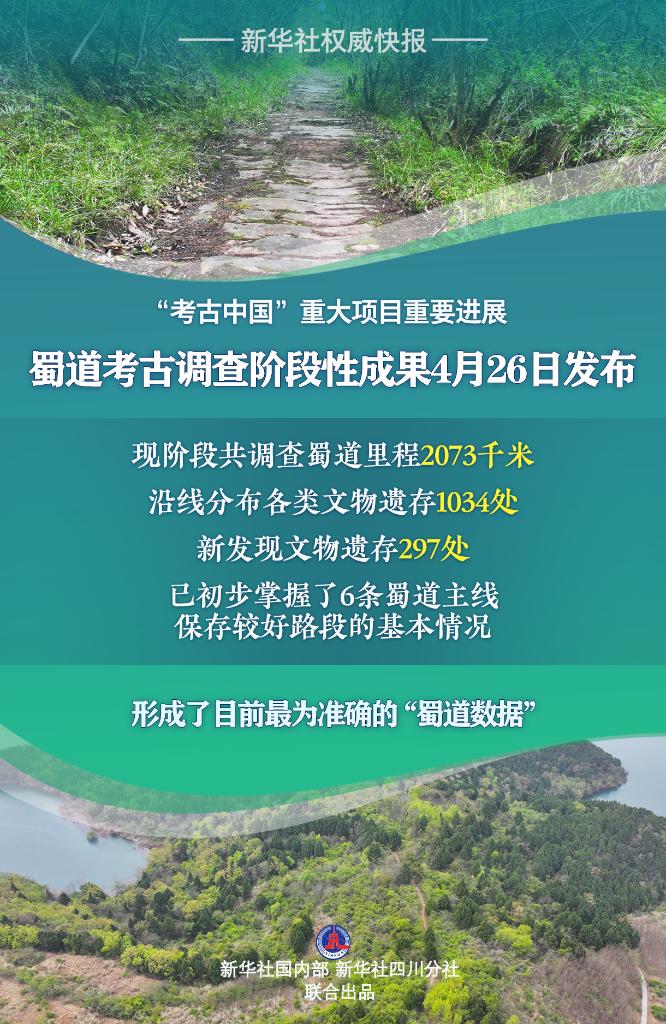

新华社成都4月26日电 题:古老蜀道渐展真颜!新发现文物遗存297处

新华社记者徐壮、康锦谦

古老神秘的蜀道,随考古渐展真颜。

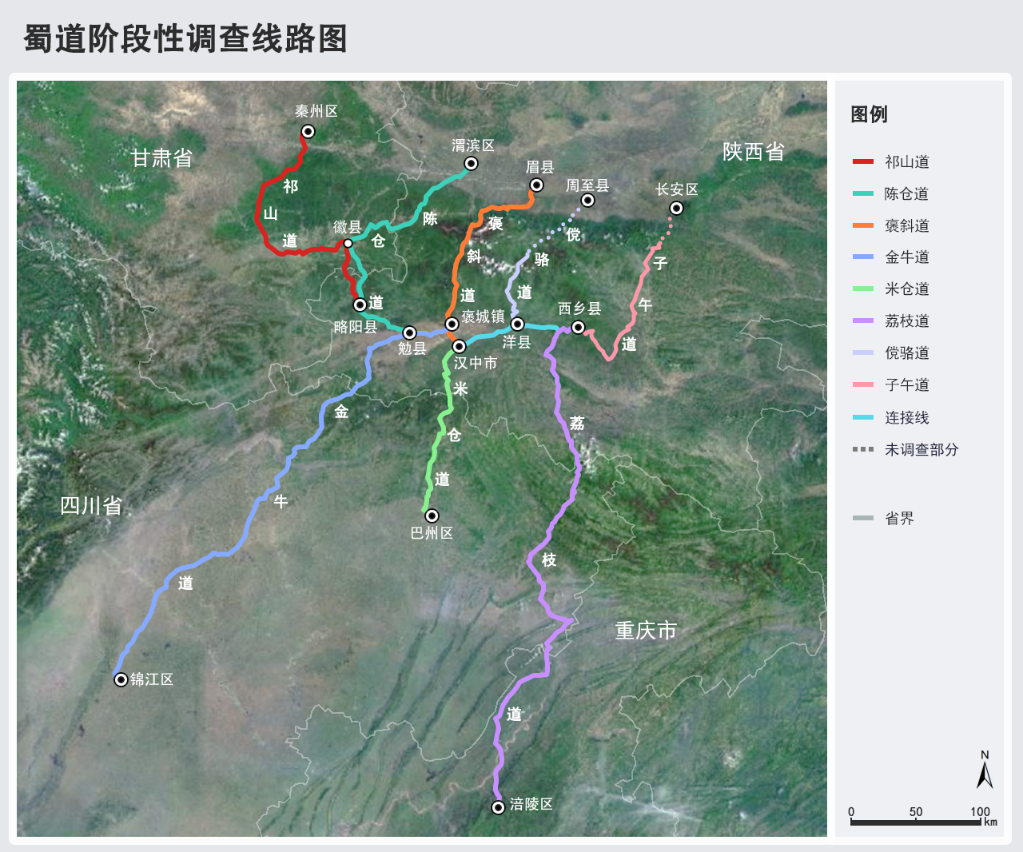

4月26日,“考古中国”重大项目重要进展工作会在四川成都召开,发布了蜀道考古调查阶段性成果。截至目前,已完成对金牛道、米仓道、荔枝道、陈仓道、褒斜道、祁山道共6条干线的调查工作,取得了阶段性的考古成果——现阶段共调查蜀道里程2073千米,沿线分布各类文物遗存1034处,新发现文物遗存297处。

“秦开蜀道置金牛,汉水元通星汉流。”蜀道,是中国古代中心地区与巴蜀地区的交通干线,无数历史人物从此经过,多少诗歌传说在此流传。

2024年3月,“考古中国”蜀道考古研究项目启动。过去一年多时间,在国家文物局的统筹下,四川、陕西、甘肃、重庆四省市考古科研机构和高等院校协同联动,对蜀道全线展开系统性调查与研究。

数据更详尽——已初步掌握6条蜀道主线保存较好路段的基本情况,形成了目前最为准确的“蜀道数据”。

此次调查中,充分利用了勘探、地层断面解剖等考古学的技术方法。调查结果表明,金牛道上的碥道保存状况最好,米仓道上的桥梁类型最丰富,荔枝道上的新发现路段最多。

蜀道阶段性调查线路图(国家文物局供图)

不断出现的新遗存,令考古工作者感到振奋。

比如,米仓道上新发现的龙王堑石刻,包含了唐、宋、元、明、清共5个朝代的8通文字题刻,充分见证了米仓道绵延千年的历史进程。

这些新发现的遗址、墓葬、碑刻等文物遗存,实证了蜀道从先秦时期区域通道到秦汉以后国家道路的发展历程,体现了蜀道作为古代国家西南交通大动脉的开创性和连续性。

新发现的形制多样的碥道、栈道、桥梁等道路遗存,又显示出蜀道建设者们因地制宜、巧夺天工的智慧与创造。

此外,蜀道沿线新发现多处建置城市遗址及相关遗存。蜀道以国家道路串联区域城市,以关隘、驿铺保障道路正常通行,充分体现了蜀道作为“国道”在秦汉、唐宋、明清等历史时期中的现实价值,实证了蜀道在统一国家治理体系中的重要作用。

标准更完善——首次明确了蜀道沿线文化遗存的核心分布范围,探索线性文化遗产考古调查的“蜀道标准”。

作为“考古中国”重大项目中第一个以线性文化遗产为对象的考古项目,蜀道考古没有多少先例可循。

这次,考古工作者们统一了“以线串点”的调查方法,首次明确了以记录蜀道的道路遗产本体为基础、以蜀道两侧50米作为关联遗产信息的重点采集范围,并统一了记录的标准规范和道路分级标准。

这套体系的建立,为蜀道现状的描述提供了统一的话语体系,也成为搭建蜀道数据平台前提条件。

四川省文物考古研究院副研究馆员郑万泉说,这不仅是在探索线性遗产考古调查理论方法中的新尝试,更为未来蜀道遗产在多学科、跨领域合作共享提供了宝贵经验,为全国古代道路和线性文物的调查保护提供范例。

经验更丰富——打破了行政区划的限制,为跨区域、多单位联合考古积累了全新的“蜀道经验”。

许多段蜀道跨越省域,如何解决跨地区工作的问题?蜀道考古有创新。

以完整的蜀道路段为单位,此次考古调查采用“一家牵头,多家协作”的工作方法,共设立了6个专项任务。

除各省考古机构外,调查过程中还邀请了国内相关高校、地方文博单位和社会各界共同参与,结合第四次全国文物普查,最终形成了系统调查与专项普查相结合的新局面。

专家表示,此次蜀道考古调查工作对蜀道及沿线遗存的保存现状进行了系统摸底,取得的阶段性成果有助于蜀道考古走向深入,推动蜀道遗产的保护、传承和利用。

山河苍苍、蜀道漫漫,中华文明的连续性、创新性、统一性等突出特性在此有力彰显。

探索还在继续。持续推进蜀道考古调查与发掘,推动多学科跨学科协作,全面提升蜀道整体保护水平和阐释利用水平,蜀道将为我们讲述更多文明的故事。