点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

历史基因解码与当代价值重构的双向奔赴

(作者系中央美术学院建筑学院教授、北京城市规划学会历史文化名城专委会专家 侯晓蕾)

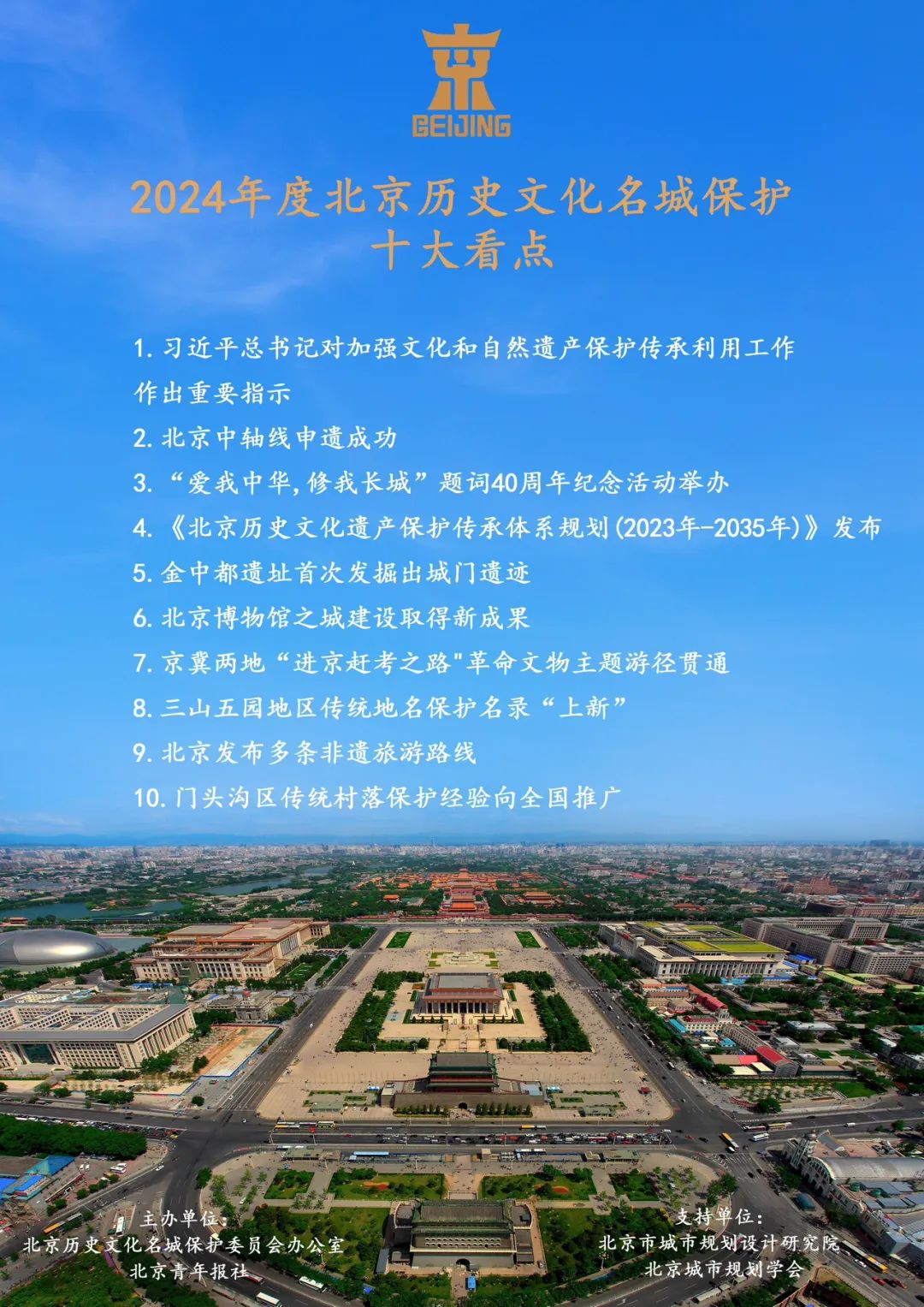

北京,这座承载着千年历史的文化名城,在新时代的浪潮中,依旧熠熠生辉。纵观本年度北京历史文化名城保护工作,犹如一场传统与现代的深度对话,正逐步重塑着北京历史文化名城的当代价值坐标系。2024年度北京历史文化名城保护十大看点(以下简称“十大看点”)可圈可点,三大创新维度尤为凸显:制度性突破构建守护框架,科技赋能激活历史基因,文旅融合开辟传承新径。

2024年“十大看点”中,让我印象最为深刻的就是规划先行和制度建构。《北京历史文化遗产保护传承体系规划(2023年—2035年)》发布,创新构建“价值-保护-传承-实施”四维体系,总结凝练出北京历史文化遗产的四大价值主题。该规划不仅划定保护红线,更建立动态评估机制,使多个片区整治等工程形成“保护性更新”范式,为超大型城市文脉传承提供机制突破。

“十大看点”中人人皆知的当属北京中轴线成功列入《世界遗产名录》,这标志着中华文明核心空间叙事获国际认可。值得思考的是,这条7.8公里的文化脊梁逐步从一条“历史轴线”,转变为一条“市民文化走廊”,成为可触摸的“城市会客厅”。北京中轴线集中展现了习近平总书记强调的“文化和自然遗产的整体性、系统性保护”。从历史轴线到生活轴线,中轴线是北京文化坐标的世界性表达,也是老北京生活的地方性市井展现。

“十大看点”中不乏考古重大发现。金中都端礼门遗址的发掘,首次实证金代都城“一门三道”规制。配合“先考古、后出让”的政策,该发现推动了地下文物埋藏区三维数据库的建立,使城市建设与考古保护从“博弈”走向“共生”。遗址现场设立的沉浸式考古课堂,更让公众直面“从泥土到历史”的文明解码过程。

“十大看点”充分展现了科技赋能激活历史基因。大运河博物馆以全息投影重现运河繁忙场景,爆款文创产品以年轻化语态实现文化破圈。博物馆培育计划更将胡同博物馆、非遗工坊纳入体系,打造“没有围墙的文化课堂”。“博物馆之城”通过“让文物说话”的多元途径,拉近了百姓大众与历史的距离。京冀联合打造的“进京赶考之路”主题游径,串联了多处红色地标,是跨区域协同的生动范例。通过AR实景还原中共中央进京路线,情景式党课使红色教育从静态展览转向参与式体验。

乡村保护与更新也是历史文化名城工作的重要内容。门头沟区创新机制,探索传统建筑保护与乡村风貌有机更新,促进历史文脉传承与乡村振兴协同发展。地名作为地域文化符号,既是地理坐标功能的具象表征,也是历史演进的时空见证与人文精神的物质载体。《三山五园传统地名保护名录》为古都历史记忆存续提供空间索引,为首都文化基因传承构建语义网络,以传统地名勾勒出一幅完整的三山五园画卷。

综上,“2024年度北京历史文化名城保护十大看点”展现了历史文化名城保护从“传承性保护”到“创新性发展”的范式跃迁。通过制度创新、科技赋能、公众参与的三重突破,这座城市正将文化遗产转化为文明传承的“活性细胞”,为全球超大型古都保护提供兼具东方智慧与现代精神的“北京样本”。

本内容由首规委办历史文化名城保护处提供