点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

近日,内蒙古民族大学的肉牛育种创新团队的科研人员小心翼翼地封存了采集到的蒙古牛静脉血样本。这些血液样本中蕴含着生物的“密码”,将通过“相牛1号”育种芯片进行深度“解码”。

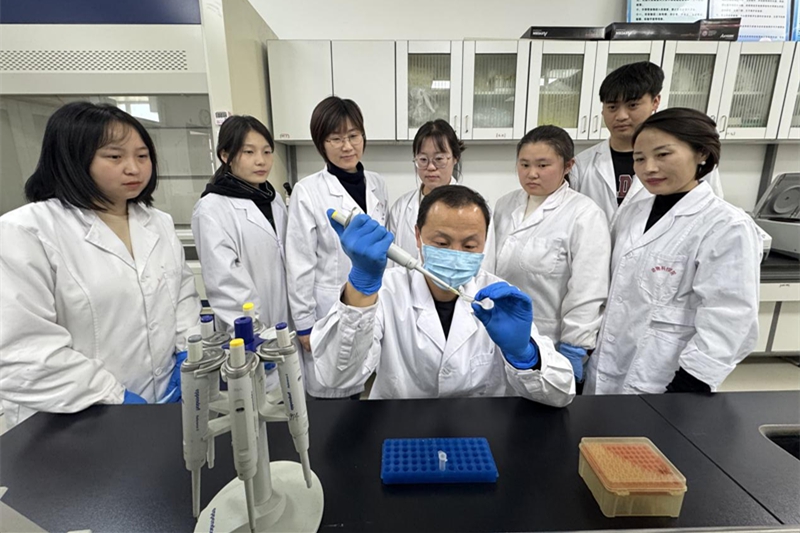

吴江鸿团队提取蒙古牛个体基因组DNA(受访者供图)

内蒙古民族大学教授、芯片研发负责人吴江鸿介绍到:“我们成功研制出了全国首款拥有自主知识产权的蒙古牛10K液相育种芯片——‘相牛1号’。目前已在锡林郭勒盟得到应用,为蒙古牛遗传资源的保护与开发提供了强有力的技术支撑。经过数据比对,芯片的整体性能达到了国际主流水平。”

“相牛1号”育种芯片是内蒙古自治区育种联合攻关项目成员单位——内蒙古民族大学肉牛育种创新团队历经四年研发的成果。团队跨越2400公里,采集了来自呼伦贝尔市至阿拉善盟等12个盟市的1000余份蒙古牛样本,以及三河牛等3个以蒙古牛为母本育成的品种样本和科尔沁肉牛类群样本200多份,构建了全球最完整的蒙古牛种质资源数据库。通过深度测序肉牛基因组,团队从30亿个碱基位点中精准筛选出了1万个高多态性SNP位点,这些位点与毛色、繁殖、肉品质、产奶以及疾病健康等多个性状相关。

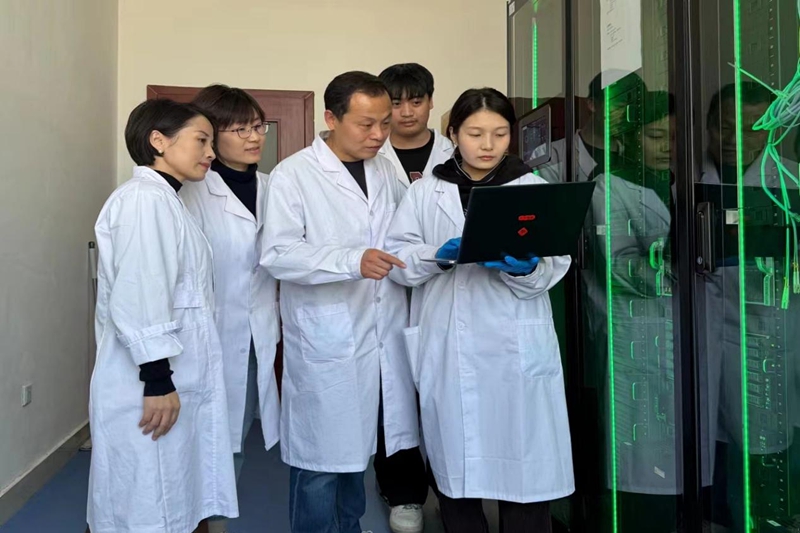

基于“相牛1号”分析平台分析肉牛遗传结构(受访者供图)

吴江鸿指着分析平台显示的蒙古牛基因图谱介绍说:“这相当于给每头牛都装上了遗传‘身份证’。传统选育需要观察3—5个世代,大约10—15年,而现在只需将样本放入检测平台,当天就能预判育种方向,并基于基因数据选配合适的配种对象,大大降低了试错成本。”

蒙古牛是我国分布广泛、数量众多的黄牛品种之一,其抗逆性、抗病性等性能均优于其他国内外品种,是宝贵的种质资源。然而,蒙古牛的本品种选育及遗传资源鉴定工作一直相对滞后,纯种蒙古牛的数量也在日益减少,遗传多样性面临流失的困境。

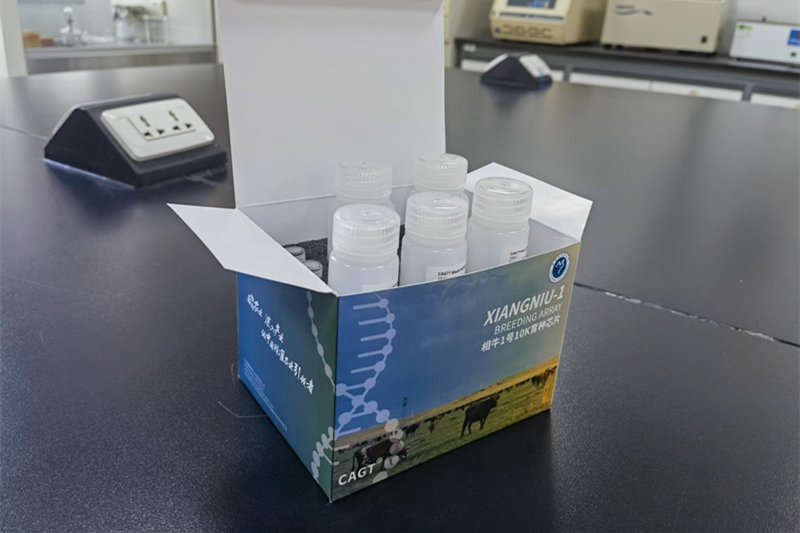

“相牛1号”育种芯片(受访者供图)

“相牛1号”的问世,为蒙古牛及其育成品种的全基因组选择育种、群体家系构建及系谱梳理等方面提供了全新的解决方案。同时,它也为全基因组关联、群体遗传进化分析等基础研究开辟了新的途径。

值得一提的是,“相牛1号”育种芯片基于国产化设计和自动化流程,单次可检测样本数量高达3000个,远超常规进口芯片单次处理96个样本的检测通量。此外,相较于常规进口芯片,“相牛1号”的单样本肉牛分型检测成本降低了40%以上。

目前,“相牛1号”已经应用于锡林郭勒盟苏尼特左旗原种畜牧业发展有限公司(国家级蒙古牛保种场)的580头蒙古牛的基因检测和遗传解析工作,为正在选育的“苏尼特牛”新遗传资源鉴定提供了有力支持。(张珠海 李萌)